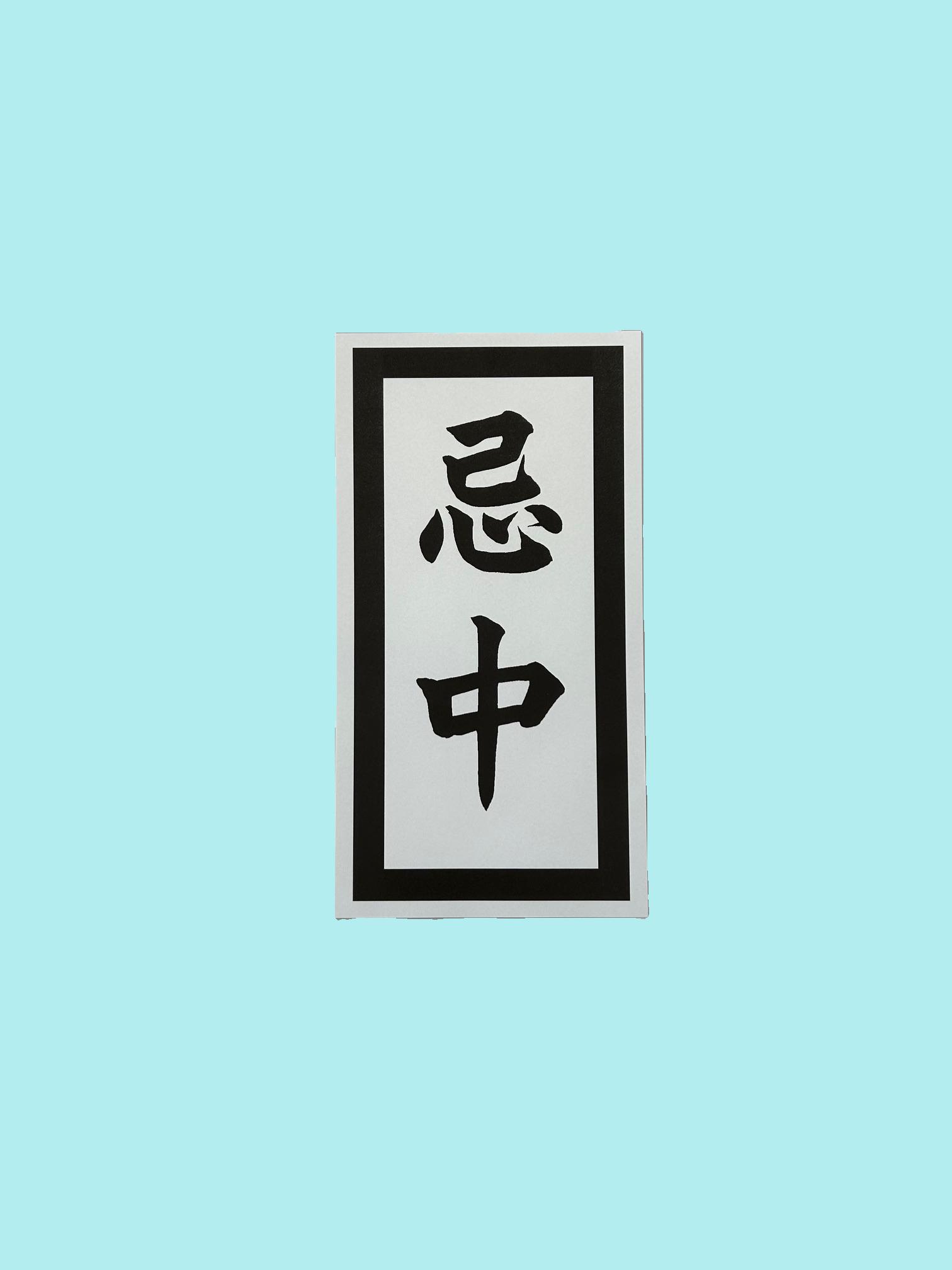

「忌中(きちゅう)」とは、家族や親しい方が亡くなってから四十九日(49日)までの期間、故人を偲び、慎み深く過ごす期間のことをいいます。

この期間は、喪に服することを意味し、日常生活の中でも慶事(祝い事)を避けたり、華やかな行事への参加を控えたりするのが一般的です。

この四十九日をもって「忌明け(きあけ・いみあけ)」とされ、その後は「喪中(もちゅう)」という、より穏やかな心持ちで過ごす期間へと移ります。(喪中の期間は通常は1年間を目安とします)

◆ 忌中の間に控えること

忌中の間は、次のようなことを控えるのが通例とされています。

- 年賀状やお中元・お歳暮など、慶事に関するご挨拶

- 結婚式や新年会などの華やかな催しへの参加

- 神社への参拝(宗教的な理由による)

※習慣や宗派によって考え方は異なる場合があります。

◆ 忌中の意味

忌中は、ただ「喪に服する」ための期間ではなく、

故人の死を悼み、その魂が安らかに旅立てるように祈る、

遺された者の大切な時間でもあります。

私たちはこの期間を通じて、故人への感謝とともに、

心を静かに整え、日々の暮らしを振り返る機会としております。

♦忌中札の意味と目的

故人の死後の通知:

忌中札は、近隣や関係者に対して故人が亡くなったことを知らせる役割があります。家の前に掲げられることが多く、これによって周囲の人々は、故人の家に対して敬意を払い、一定の配慮を示すことができます。

しかし近年では防犯の関係上貼らないケースが増えて来ています。

関連リンク