お盆は、ご先祖様の霊(精霊)が一時的にこの世に戻ってこられ、ご自宅でご家族と過ごすとされる期間です。

ご先祖様は「家」に帰ってくるというのが日本の伝統的な考え方です。

地域によって時期や風習は異なりますが、一般的には8月13日~16日に行われることが多く、「盂蘭盆(うらぼん)」が正式名称です。

お盆の流れ(一般的な一例)

・8月13日 迎え盆(むかえぼん)

お墓や玄関で迎え火を焚き、ご先祖様をお迎えします。

・8月14~15日 中日(ちゅうにち)

仏壇にお供えをし、ご先祖様と過ごす日です。読経やお墓参りも行います。

・8月16日 送り盆(おくりぼん)

送り火を焚いて、ご先祖様を見送ります。

※地域によって7月盆(東京など)や旧盆(沖縄・一部地域)など異なる時期に行う場合もあります。

お盆のお供え・準備のポイント

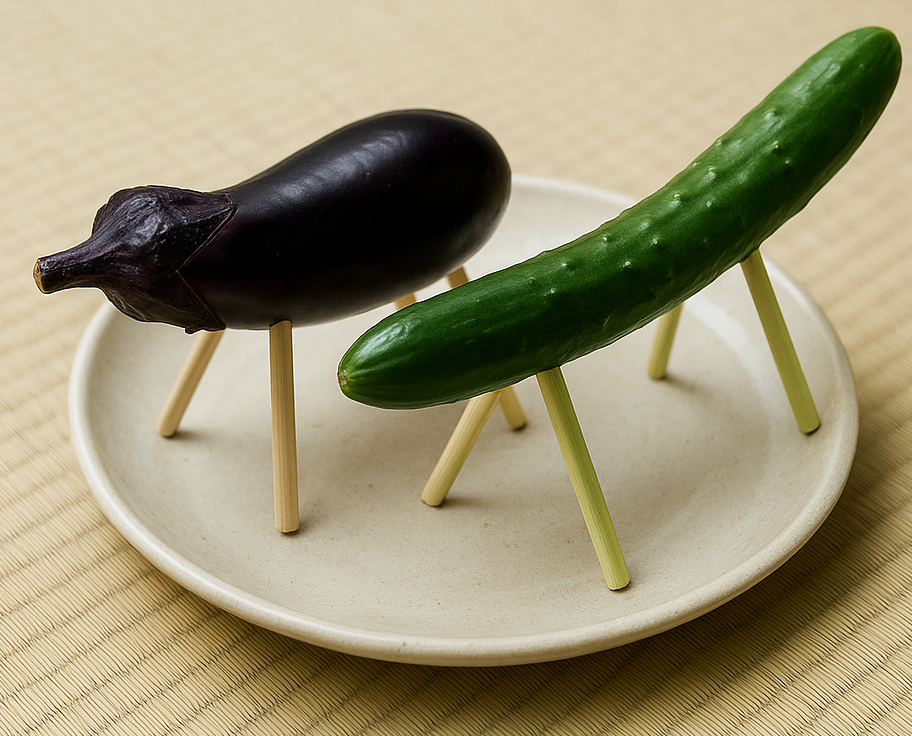

- 精霊馬(しょうりょううま):きゅうりやなすに割りばしを刺して馬や牛の形にしたもの。ご先祖様が早く帰ってこられ、ゆっくり戻れるようにという意味があります。

- お仏壇やお墓の掃除、お経をいただくのであればご寺院様の手配もこの時期に整えるとよいでしょう。

本来の中心は「仏壇」での供養

ご先祖様の霊は、お盆の間は仏壇や精霊棚(しょうりょうだな)にお迎えします。

なので、お盆の中心は 仏壇での供養やおもてなし になります。

仏壇で行うこと:

- お花や季節の果物を供える

- 毎日お線香をあげて手を合わせる

- そうめん・きゅうり馬・おはぎなどを供える

- 読経をお願いする場合は仏前で(お墓でも可)

お墓参りは「迎えに行く」「送る」ための行為

お盆期間にお墓参りをする風習は、

「お墓=ご先祖様が眠っている場所」に行って、霊をお迎え・お送りするという意味合いです。

- 13日頃(迎え盆):お墓参りをして、霊を家へお迎えする

- 16日頃(送り盆):再びお墓に行って霊をお送りします

つまり、お墓参りは「迎え火・送り火」の一環として行うものであり、お盆の中心はあくまで家の仏壇にあります。

現代では両方を大切にする方が多い

最近では「仏壇がない」「遠方のためお墓だけ行く」というご家庭も増えています。

それでも大切なのは、心を込めて手を合わせ、ご先祖様に感謝することです。

ご家庭の事情や地域の風習に合わせて、無理のない形でご供養されるのが一番です。

近年では、実家に集まれないご家族も多くなっています。

そのような場合、ご自宅で静かに手を合わせるだけでも、立派なご供養となります。

お花やお線香を供えるだけでも、ご先祖様はきっと喜ばれます。

ご先祖様に「ありがとう」を伝えるお盆。

どんな形でも、心を込めることが何より大切です。

ご不明なことがあれば、お気軽にご相談くださいね。